今回、全国から51作品の

応募がございました。

2024年11月22日(金)に

最終審査会を行い、

以下の方が受賞しました。

「みんなのコミュニティハブ」

(法人格省略、順不同、敬称略)

佐竹 雄太

アラウンド

アーキテクチャー 代表

建築メディエイター

田島 則行

千葉工業大学 准教授

テレデザイン 代表

宮崎 晃吉

HAGISO

代表取締役

連 勇太朗

CHAr 代表理事

@カマタ 取締役

明治大学 専任講師

山本 想太郎

山本想太郎設計

アトリエ 代表

HEAD研究会

副理事長

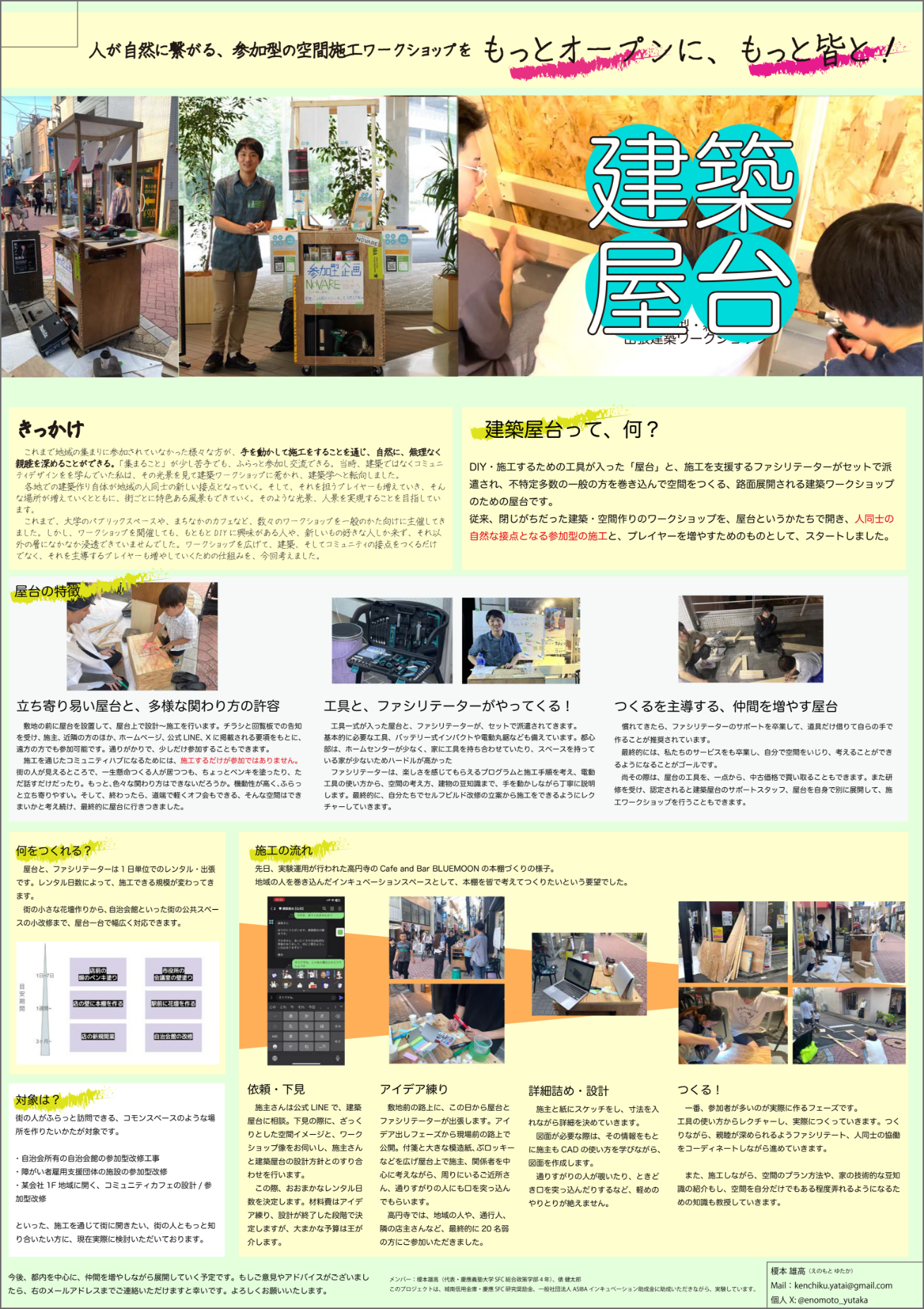

慶應義塾大学 榎本 雄高さん

プロジェクトコンセプト

ユーザー、住民参加型での建築・空間作り(設計〜施工)で生まれるコミュニティに注目し、参加型建築作りをより多くの人々に体験してもらい、広げていくために必要なツールとしての屋台と、その仕組み作りを行いました。

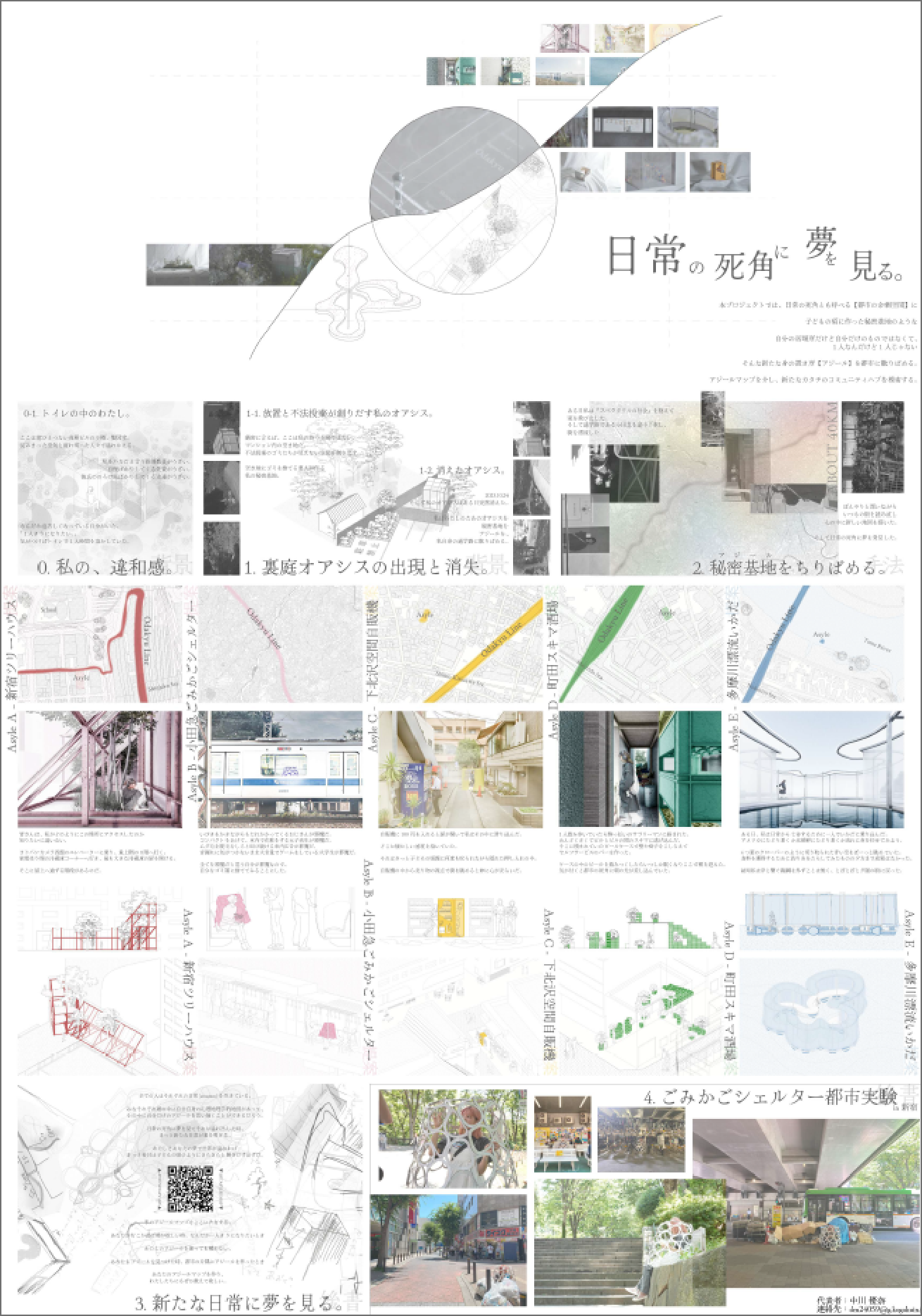

工学院大学大学院 中川 優奈さん

プロジェクトコンセプト

再開発等でどの都市も一様になりつつある現状に疑問や違和感、生きづらさなどいろいろな感情を感じています。疲れ切ってトイレにこもってしまった私。似たような毎日を過ごすダレカ。そんな現代を生きる私たちが、まちで、都市で、のびのびと生きれるような居場所を卒業設計で計画した5つをプロトタイプに散りばめます。私とあなたとが考えるアジールが都市に散りばめられた【ニュー・シティスケープ】を思い描いて。

名城大学 谷田研究室 和田 明花さん

プロジェクトコンセプト

築30年を超える団地の一室にまるで秘密基地のような、建築学生たちが営む子育て支援スペース『一つ山絵本サロン105』を開く。玄関扉を開くと木の飾り棚が廊下から居間へ連なり、図書館の絵本180冊が並ぶ。学生が住民と関わりながら、団地の課題や魅力を分析し、団地の可能性を発信していく。

九州大学 ダーオールアイシェ二ハンさん

プロジェクトコンセプト

2月の地震で深刻な被害を受けたトルコの仮設住宅で、 木造フレーム構造の温かみのある集会所を設計し、コミュニティの絆を深めるプロジェクトを立ち上げました。日本とトルコの建築要素を取り入れ、住民が気軽に集まれる場所を提供し、コンテナハウスの生活を少しでも快適にすることを目指しています。

プロジェクトメンバー

仮屋 翔平さん、マテウスコルデイロさん、塘口 慧さん

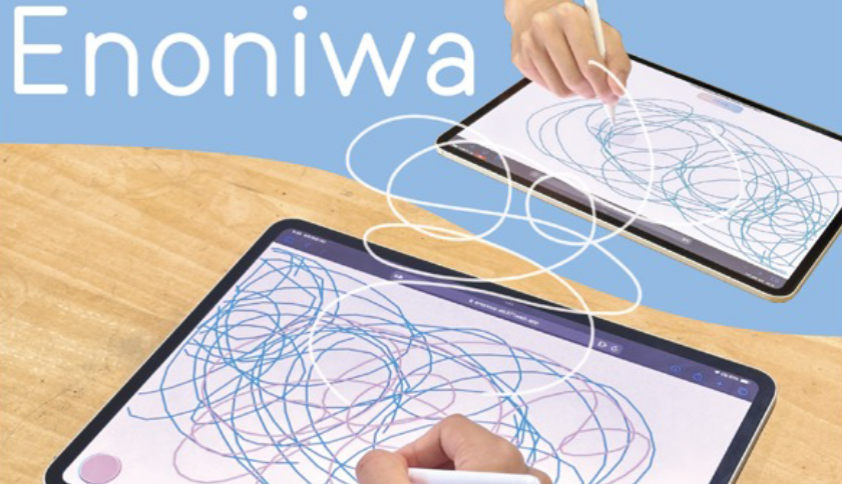

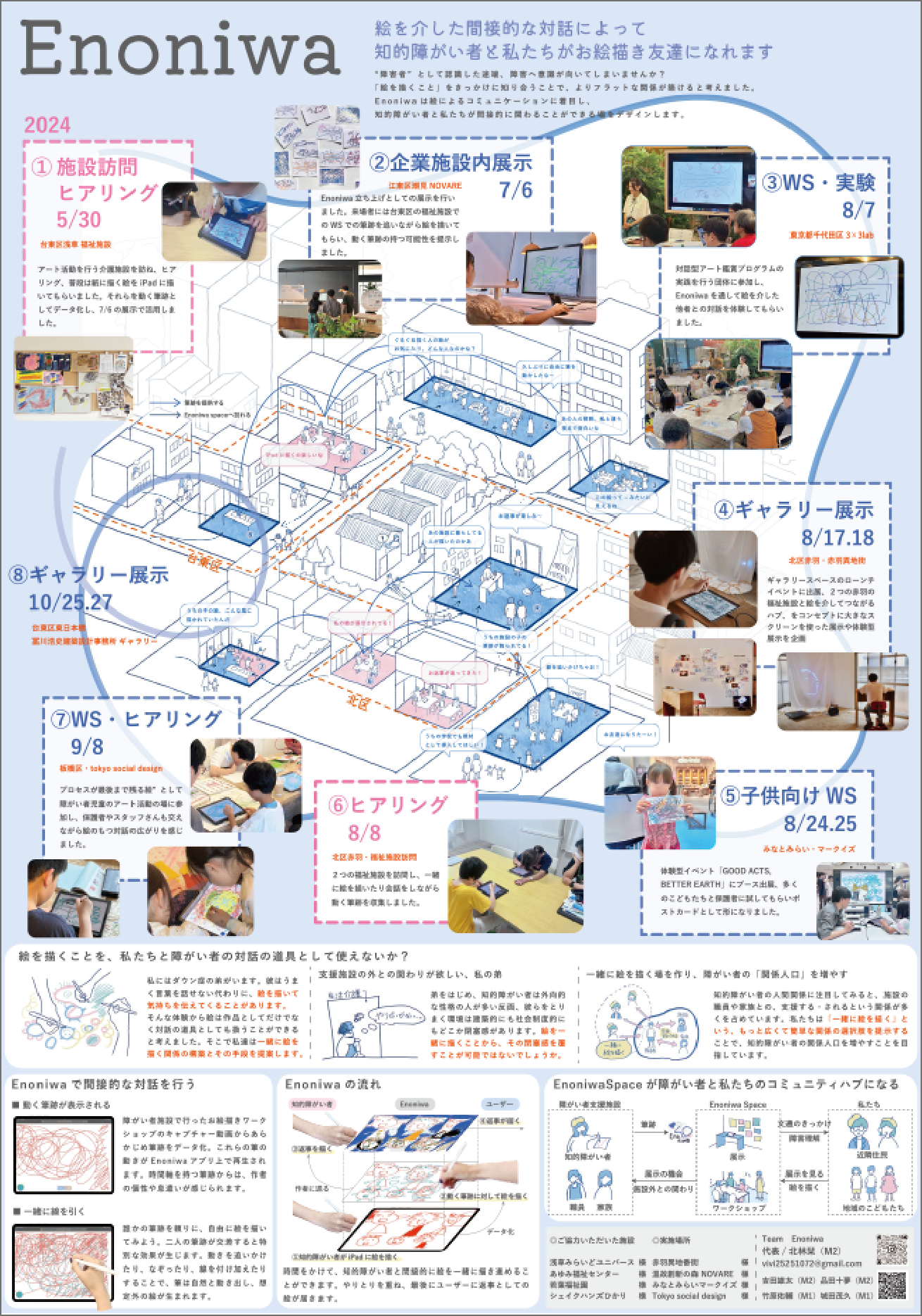

東京理科大学大学院 北林 栞さん

プロジェクトコンセプト

“障害者”として認識した途端、障害へ意識が向いてしまいませんか?「絵を描くこと」をきっかけに知り合うことで、よりフラットな関係が築けると考えました。Enoniwaは絵によるコミュニケーションに着目し、知的障がい者と私たちが間接的に関わることができる場をデザインします。

プロジェクトメンバー

吉田 雄太さん、品田 十夢さん、竹原 佑輔さん、城田 茂久さん

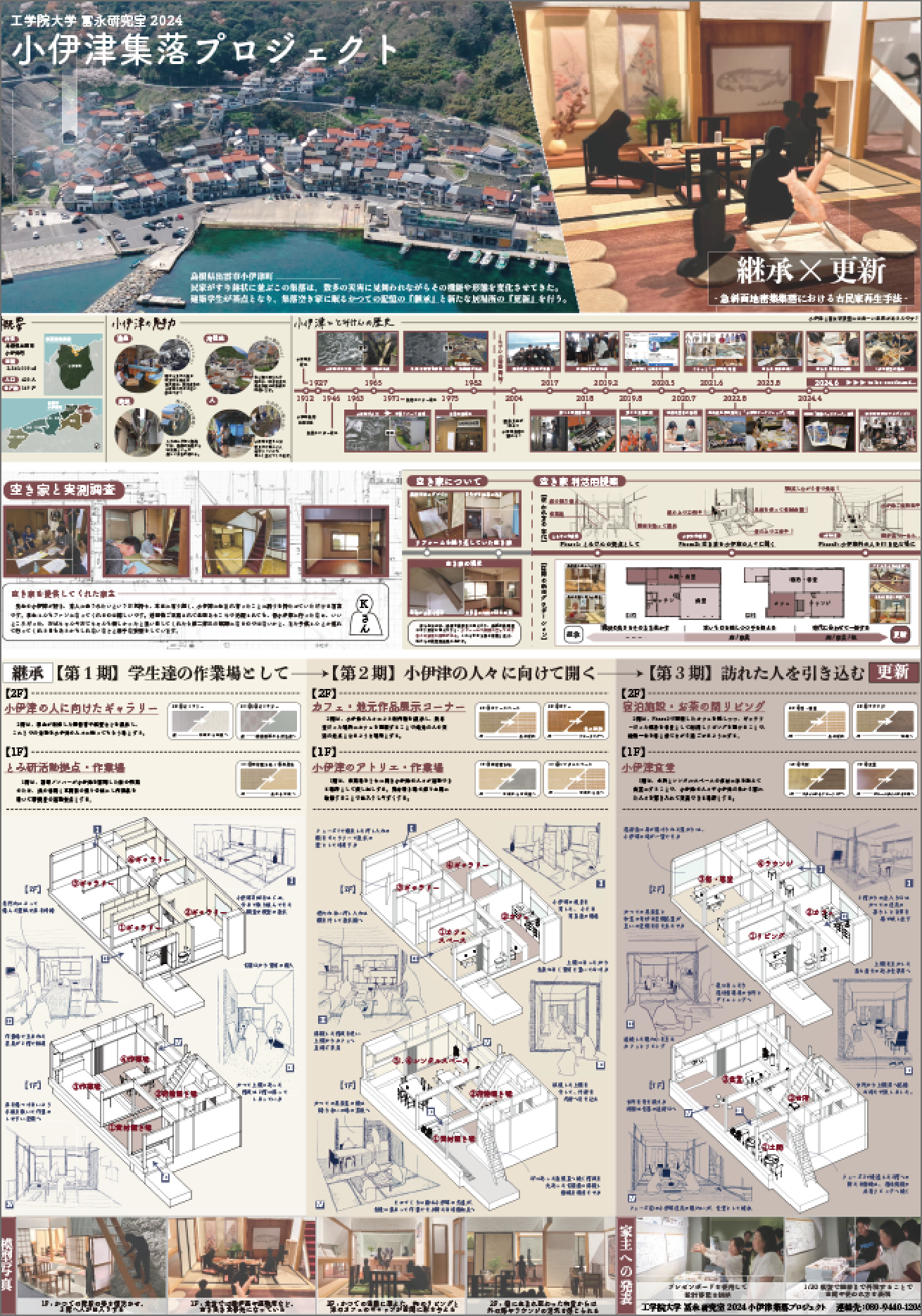

工学院大学大学院 久保 桜子さん

プロジェクトコンセプト

民家がすり鉢状に並ぶこの集落は、数多の災害に見舞われながらその機能や形態を変化させてきた。

建築学生が基点となり、集落空き家に眠るかつての記憶の『継承』と新たな居場所の『更新』を行う。

プロジェクトメンバー

淺野 祐太さん、佐藤 慧さん、住田 亮真さん、中村 乃海さん、IOSHII CAROLINA MIDORIさん

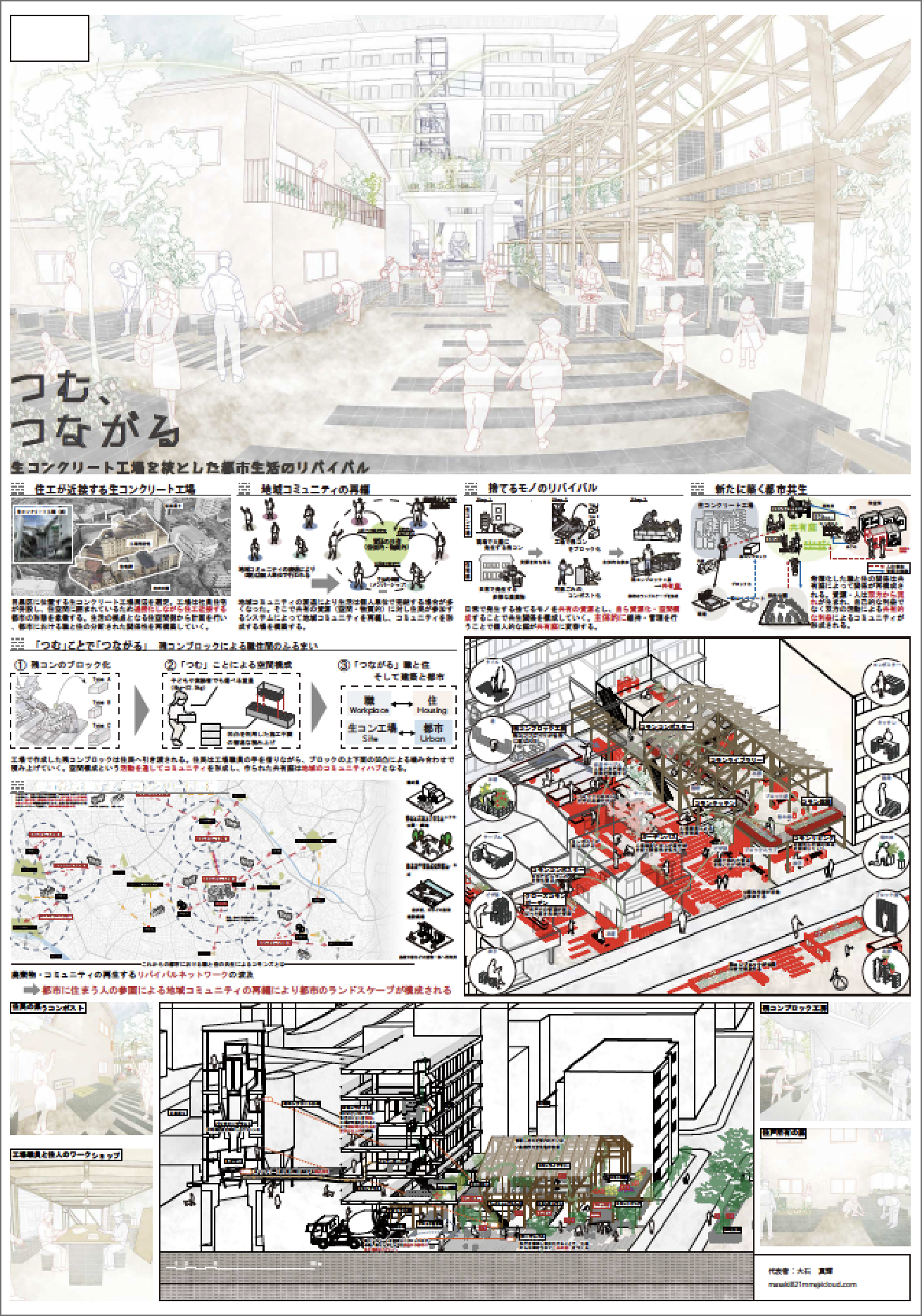

東海大学 大石 真輝さん

プロジェクトコンセプト

都市における生活では地域コミュニティが衰退し、個人での活動が増加している。そこで住宅街などに突如として現れる生コンクリート工場に着目し、異なる要素に新たな関係性を付与する。おのおの共有性のある資源を用いた活動を介して都市のコミュニティ形成を行う場としてのプロトタイプを提案する。

プロジェクトメンバー

玉井 颯さん

落語空間おちば 中山 亘さん

プロジェクトコンセプト

落語空間おちばとは、都市に落語没入空間【落ちの場】をデザインし、街なかに落語が溶け込んだ日常を描くプロジェクトである。かつて道端での小噺から始まった落語の原風景を現代都市に再現することで、新たな都市体験を創出する。

プロジェクトメンバー

飯田 紅葉さん、田川 直樹さん、木村 真生さん、堀江 優菜さん、安西 里織さん、中川 豐さん、沼口 佳代さん、高橋 侑臣さん、本多 響さん、仲西 風都さん、野中 智仁さん、中川 巧大さん

東京理科大学 中村 綾さん

プロジェクトコンセプト

アイスは溶けるから、手にしたらすぐにその場で食べることになる。その時間と場所の限定性を活かして、魅力的な場所や使いこなせる可能性のある空間にアイス屋があれば、人がその場にとどまるきっかけを作れる!と考えて始めたプロジェクトです。

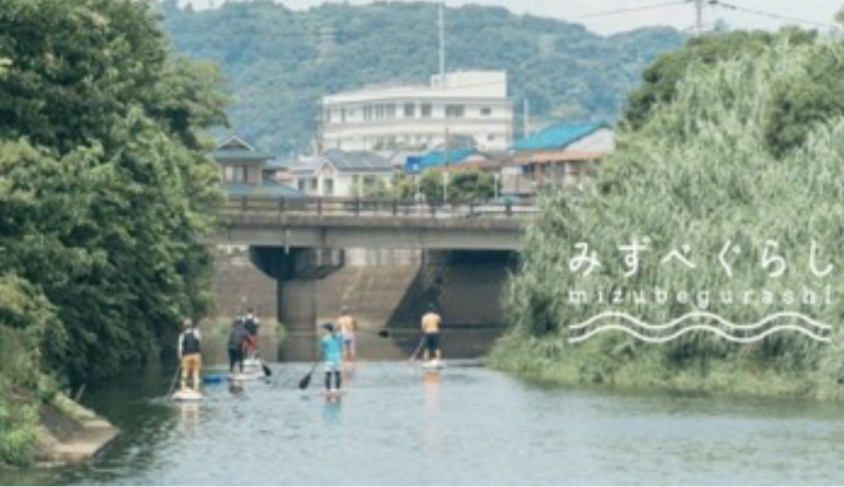

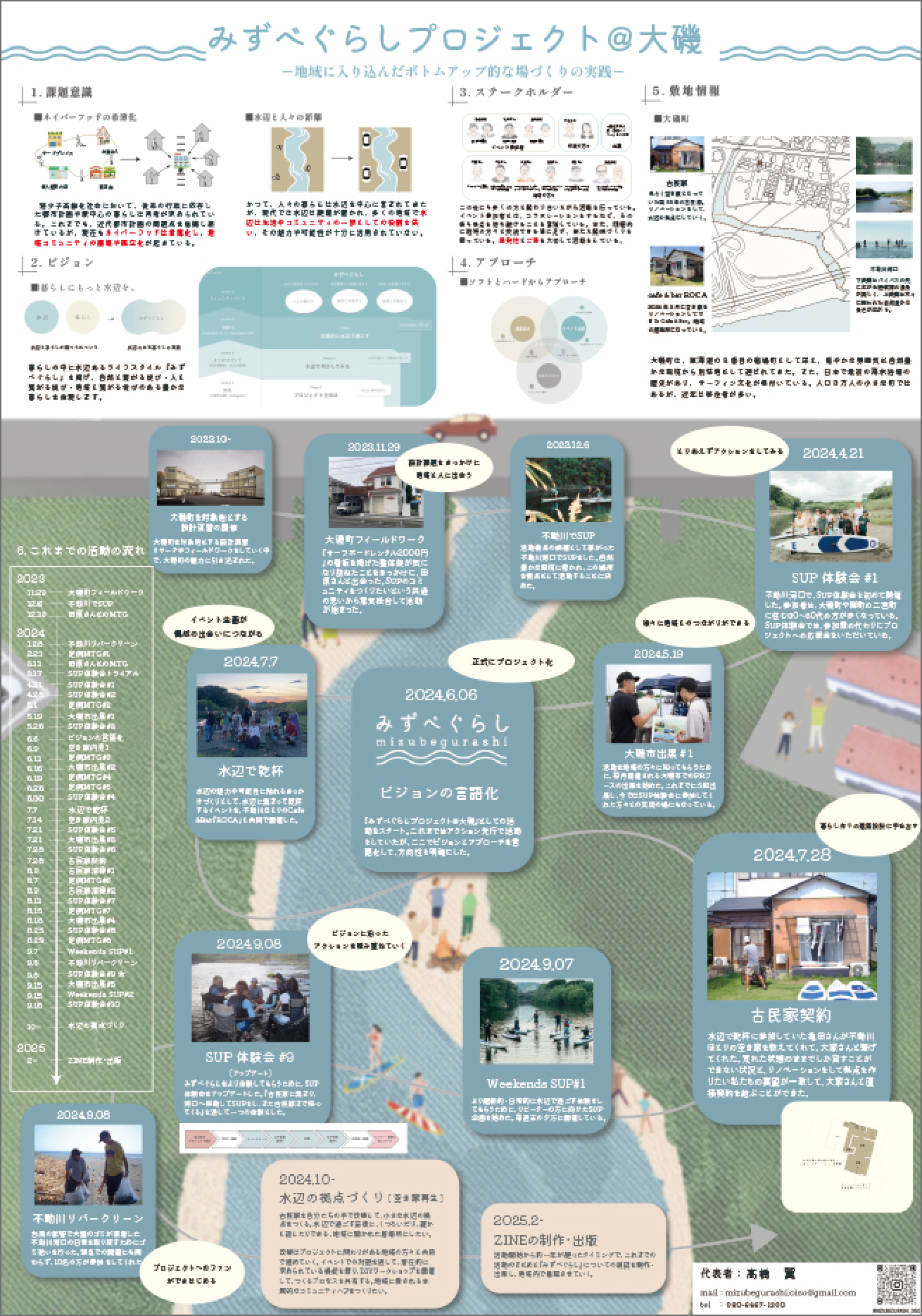

みずべぐらしプロジェクト@大磯

高橋 翼さん

プロジェクトコンセプト

暮らしの中に水辺があるライフスタイル『みずべぐらし』を掲げて、イベント企画・建築設計・場の運営の3つのアプローチから場づくりを行っています。フィールドワークでの出会いをきっかけに活動が始まり、偶発性や縁を大切にしながらアクションを積み重ねています。

プロジェクトメンバー

長谷部 駿さん、波形 亮哉さん

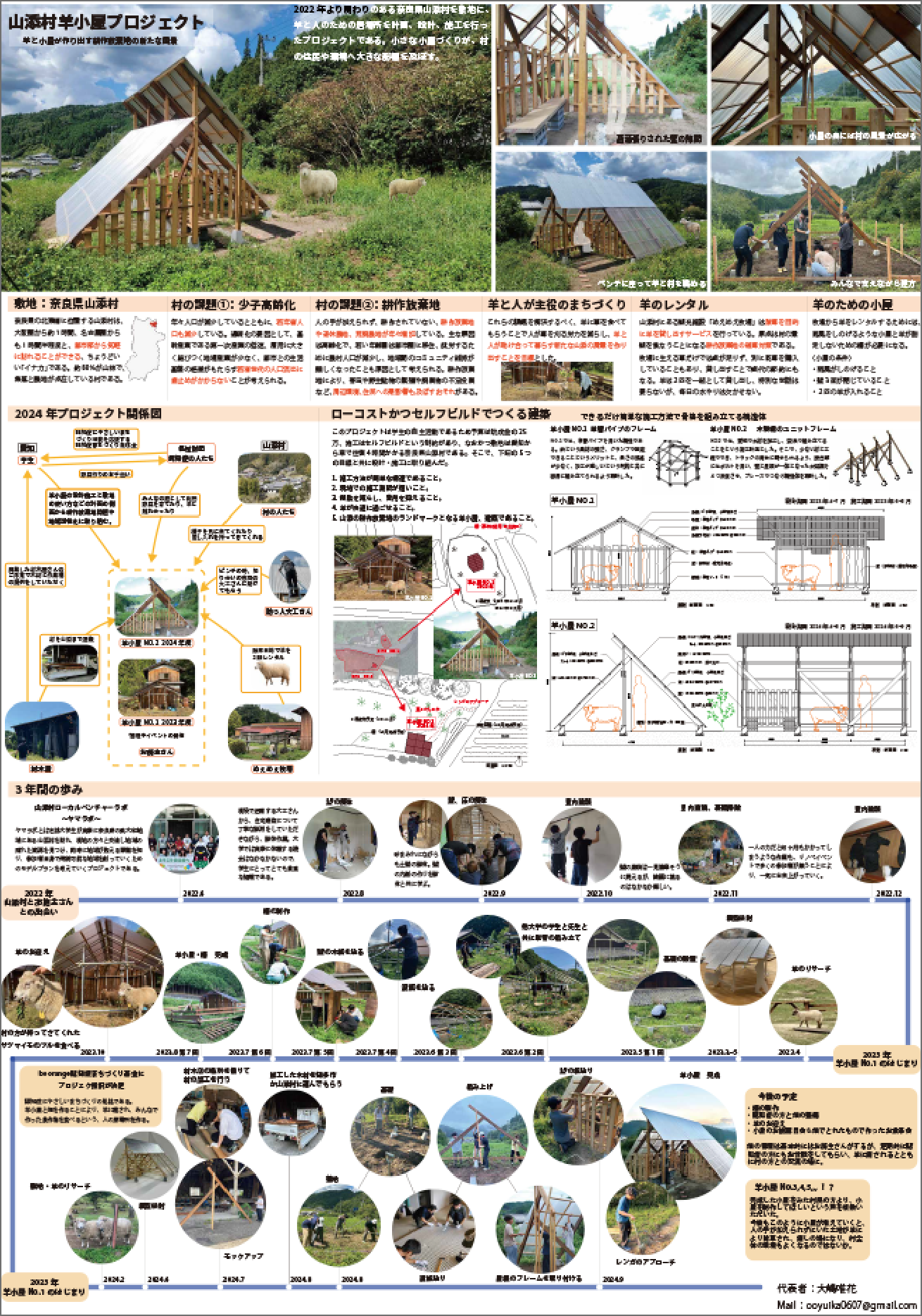

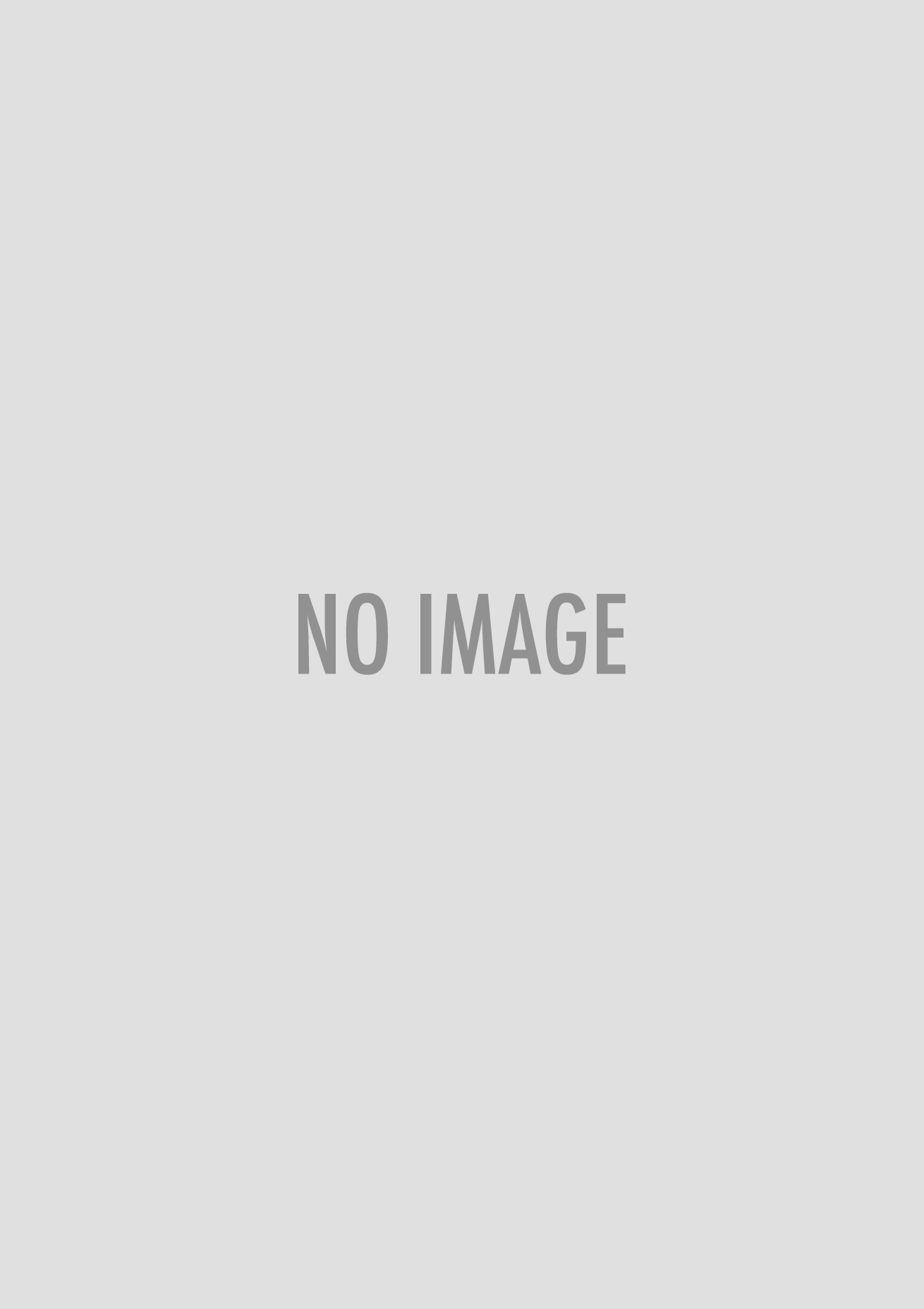

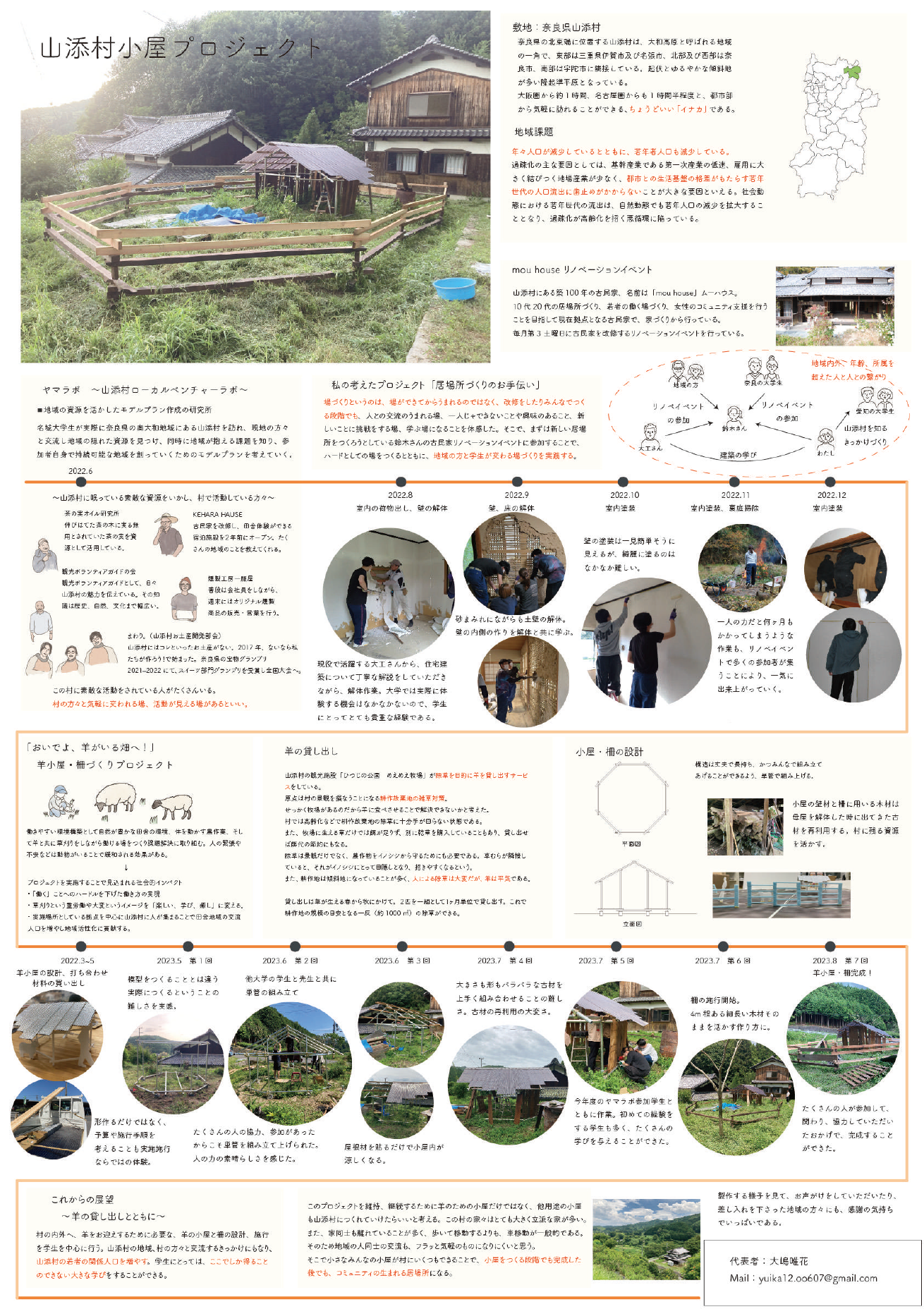

名城大学大学院 大嶋 唯花さん

プロジェクトコンセプト

2022年より関わりのある奈良県山添村を敷地に、羊と人のための居場所を計画、設計、施工を行ったプロジェクトである。人が草刈りをする代わりに草を食べてくれる羊を牧場から借りるための小屋を建てることで地域の課題解決、活性化を図った。ローコストかつセルフビルドで、人と羊の快適さ考えた。

プロジェクトメンバー

松井 宏樹さん

名城大学 谷田研究室 和田 明花さん

プロジェクトコンセプト

築30年を超える団地の一室にまるで秘密基地のような、建築学生たちが営む子育て支援スペース『一つ山絵本サロン105』を開く。玄関扉を開くと木の飾り棚が廊下から居間へ連なり、図書館の絵本180冊が並ぶ。学生が住民と関わりながら、団地の課題や魅力を分析し、団地の可能性を発信していく。

今回、全国から31作品の

応募がございました。

2023年11月17日(金)に

最終審査会を行い、

以下の方が受賞しました。

「地域を想う、私の思い」

(法人格省略、順不同、敬称略)

秋吉 浩気

VUILD 代表取締役

大島 芳彦

ブルースタジオ

専務取締役・

クリエイティブディレクター

田島 則行

千葉工業大学 准教授

テレデザイン 代表

冨永 美保

トミトアーキテクチャ

代表

山本 想太郎

山本想太郎設計アトリエ 代表

HEAD研究会 副理事長

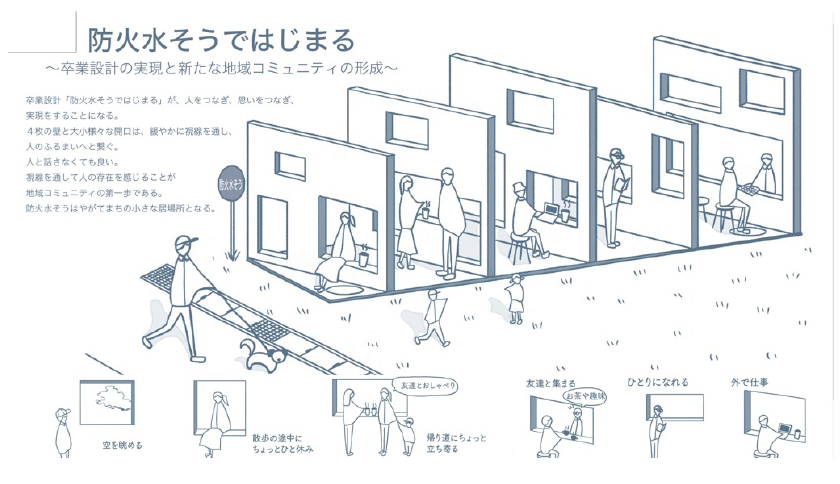

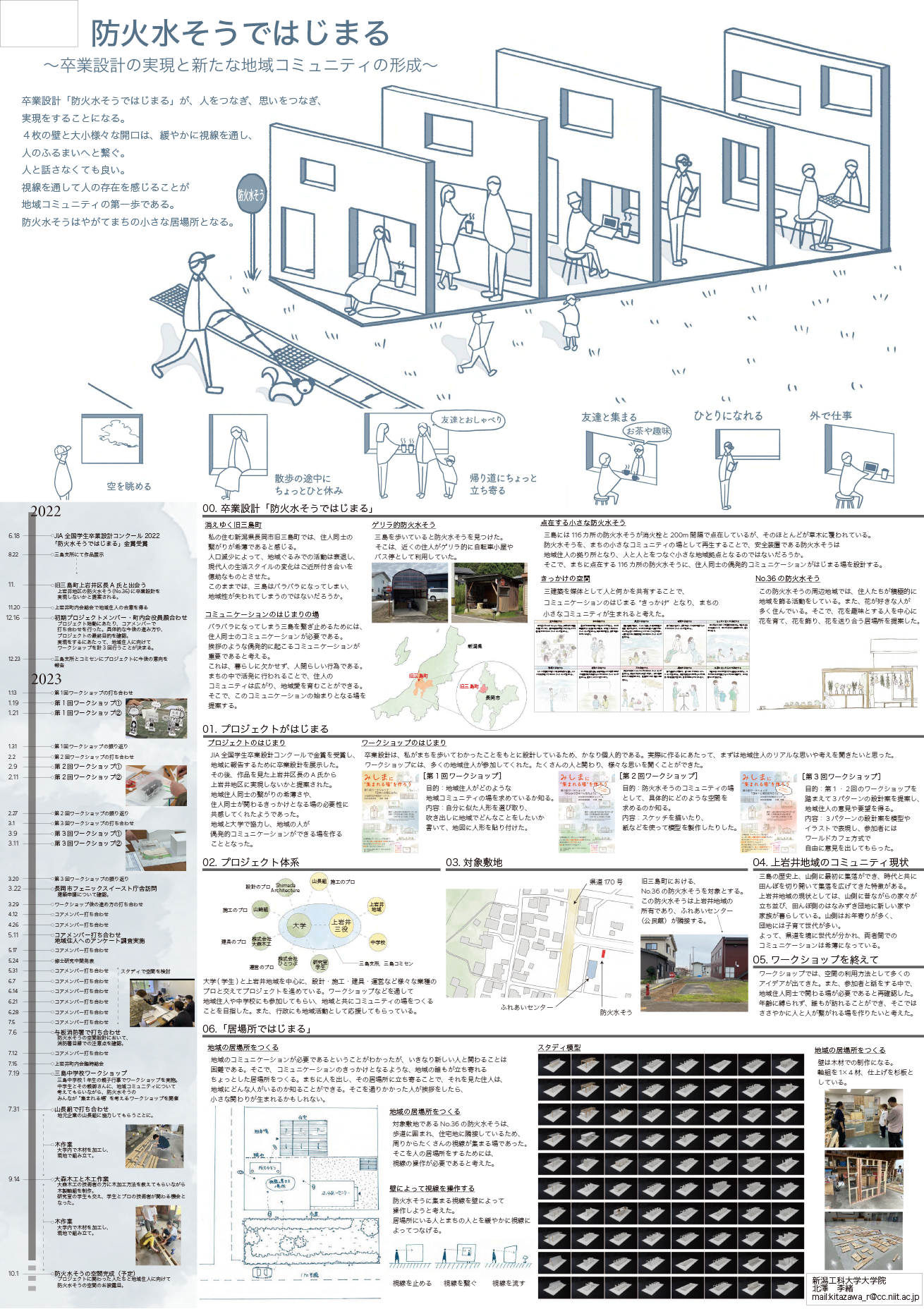

新潟工科大学大学院 北澤 李緒さん

プロジェクトコンセプト

卒業設計「防火水そうではじまる」を実現し、新潟県長岡市上岩井地域に新たなちょっとしたコミュニティの場をつくるプロジェクト。防火水そうの上に地域住人の居場所をつくる。

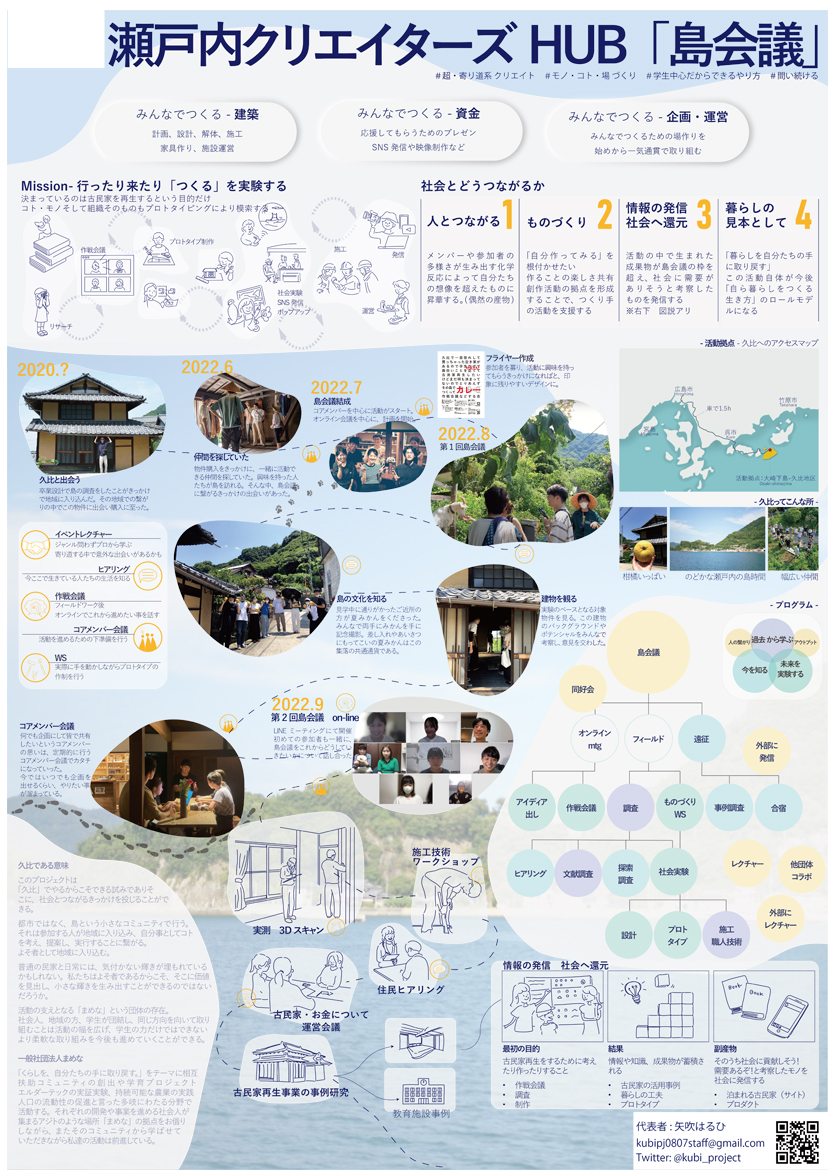

島会議 矢吹 はるひさん

プロジェクトコンセプト

瀬戸内海に浮かぶ大崎下島で空き家の改修をベースに、いったりきたり「みんなでつくる」を実験しています。島だからこそ、暮らしを維持するためにはどんな方法があるか、住処の在り方、つくり方、そして土に還るまでをデザインすることで人の営みが循環する美しい文化を根付かせたいと考えています。

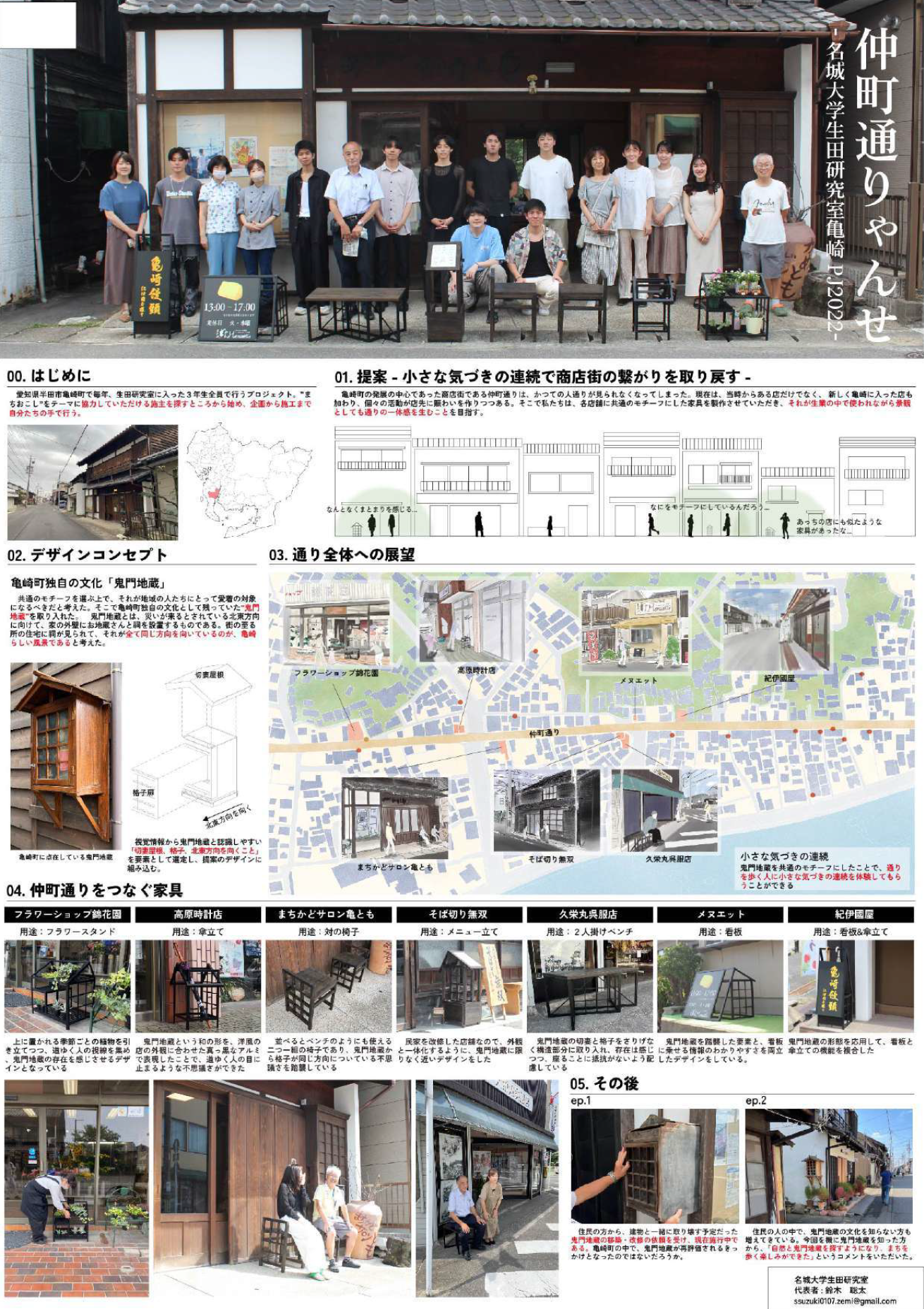

名城大学 鈴木 聡太さん

プロジェクトコンセプト

愛知県半田市亀崎町の仲町通りというかつて栄えていた商店街で、店それぞれの賑わいをつなぎ、失われつつある通りとして一体の体験を取り戻すことを目指す。そのために、各店舗に「鬼門地蔵」という共通のモチーフで家具を制作し、どこか似た家具の並ぶ不思議な風景を生んだ。

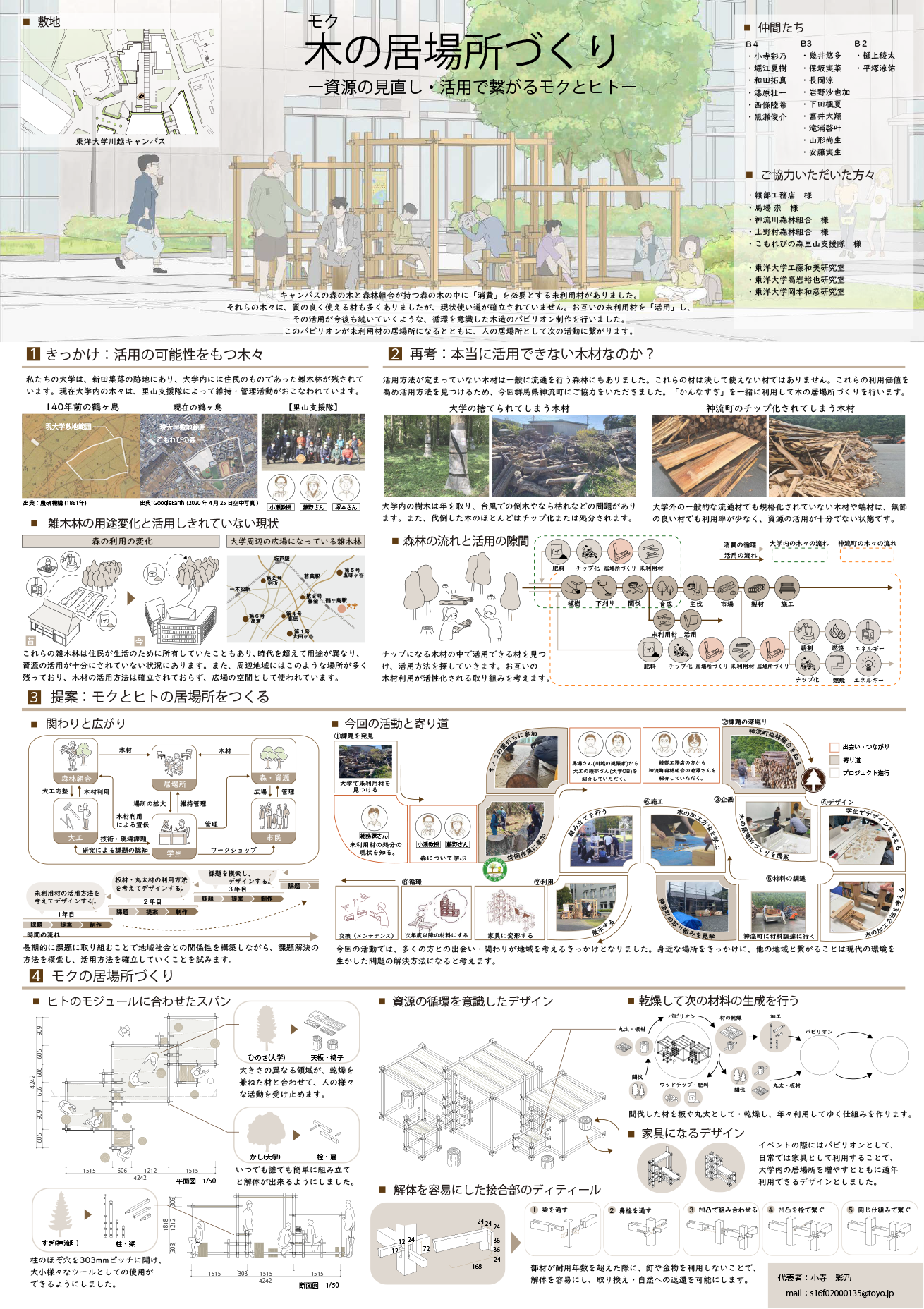

東洋大学 小寺 彩乃さん

プロジェクトコンセプト

大学の森と森林組合が持つ森に「消費」を必要とする未利用材がある。質の良い材が多くあるが、使い道が確立されていないため、それらが「活用」され続けるような循環を意識したパビリオン製作を行った。このパビリオンが未利用材の居場所になり、人の居場所として次の活動に繋がることを期待する。

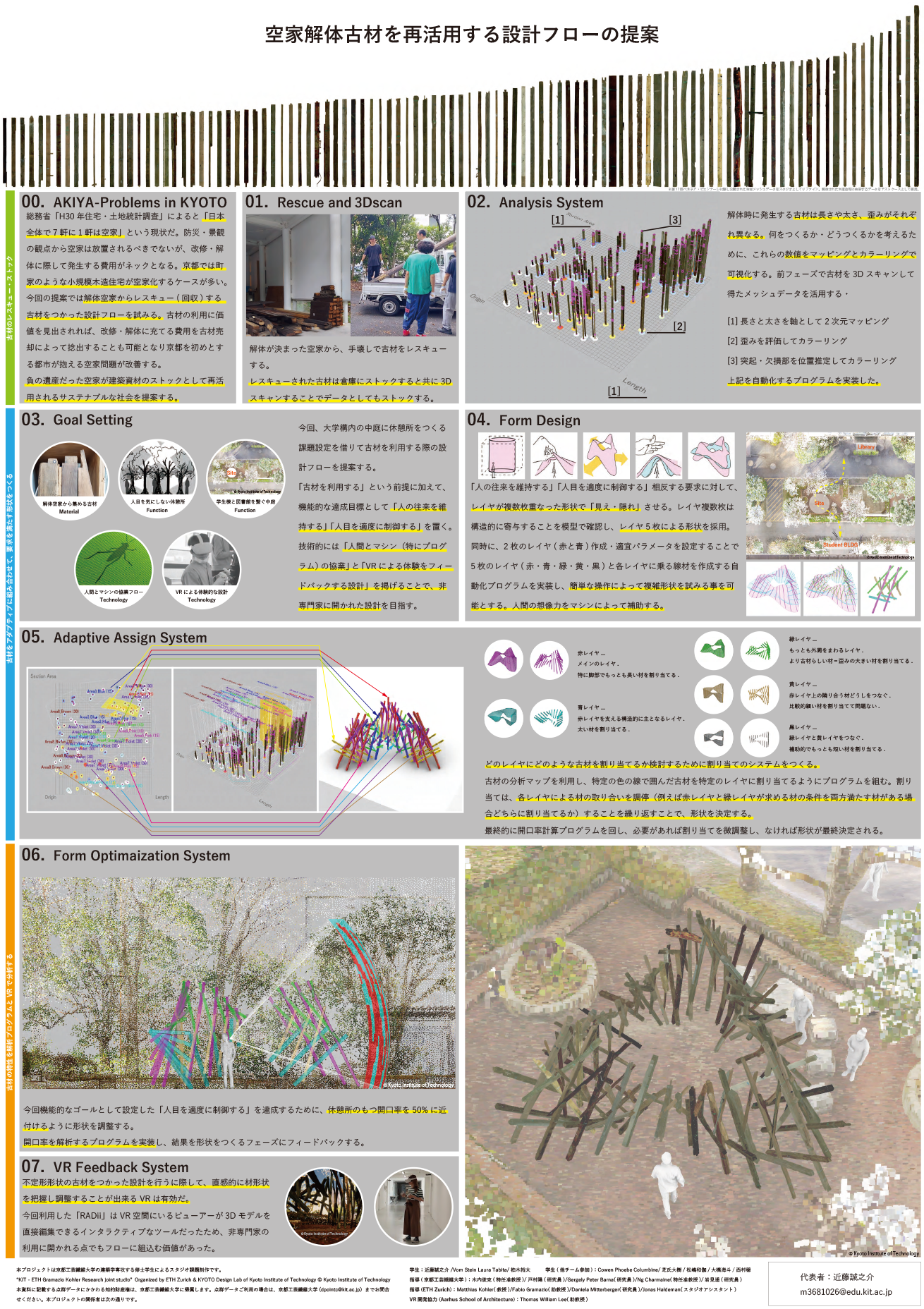

京都工芸繊維大学大学院 近藤 誠之介さん

プロジェクトコンセプト

京都市内の解体空家からレスキュー(回収)する古材をつかった設計フローの提案。古材利用に価値が見いだされれば、改修・解体に充てる費用を古材売却によって捻出することも可能となり空家問題が介在する。空家が建築資材のストックとして再活用される循環型社会をテクノロジーをつかって提案する。

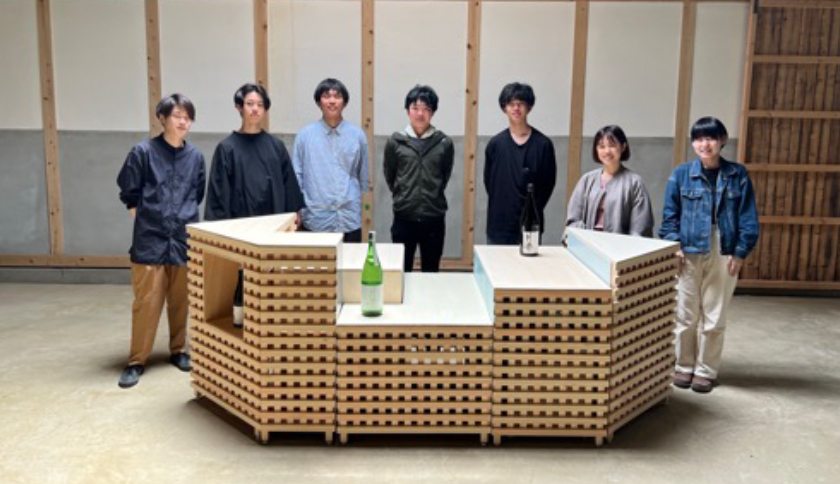

名城大学大学院 松井 宏樹さん

プロジェクトコンセプト

亀崎のまちと人、酒蔵をつなぐカウンターを提案した。亀崎のお酒の歴史に深く関わった弁財船をデザインコードに、20 年の空白から復活する敷嶋を後押しする。この船を利用して、敷嶋が亀崎の街ともさらに繋がり、多くの関係性を築いていくことを望んでいる。

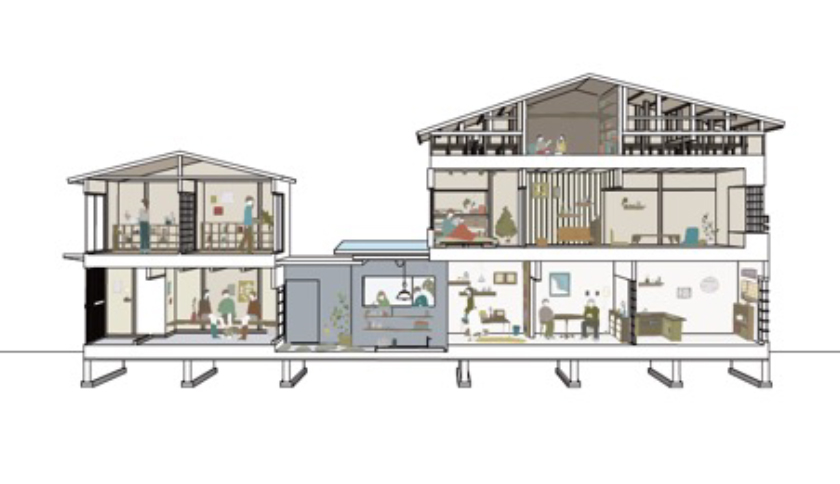

早稲田大学 筏千丸さん

プロジェクトコンセプト

空き家となっていた雁木町家を活用し、地域コミュニティの中心となるような小さな複合施設を作っています。周辺の事業者を淘汰していくような大きな複合施設ではなく、顔の見える範囲で、コミュニケーションを取りながら、地域住民が参画できるような取り組みを重ねています。

名城大学大学院 大嶋 唯花さん

プロジェクトコンセプト

奈良県山添村では人口減少とともに若年世代の流出が続いている。この地域で人の居場所づくりをしている方とともに、敷地の草を食べてもらうための羊をお迎えするのに必要な羊小屋づくりを行う。完成してからではなく施行段階でも地域の方と若者のコミュニティが生まれ、この村の関係人口も増えていく。

千葉工業大学 川﨑 玲雄さん

プロジェクトコンセプト

千葉県香取市佐原においてマルシェを中心としたコミュニティを形成し、マルシェ台の製作を通して佐原で新たに活動をしようと思っている方の活動拠点となる場をつくる。

芝浦工業大学・空き家改修プロジェクト・鳥羽設計室 金澤 史月佳さん

プロジェクトコンセプト

過去の思い出や記憶を残しつつ、空き家に新たな価値を生み出す。全てを一新せず一部分だけを改修することで過去と現在が調和する場所を作る。過去と未来が交差するこの宿は、少しづつ、しかし着実に変化を受け入れ、まちに新たな記憶を刻んでいくだろう。

大阪公立大学 水野 翔太さん

プロジェクトコンセプト

昨今のパンデミックによりここ京都も狭苦しくなった。その狭苦しさに現代では必要不可欠となったスマートフォンも人々の本来の親密さを遠ざけている。そんな社会から一度離れ、服を脱ぎ水着でいる空間を提案する。銭湯やマッサージルームといった空間を全盲の方々からのヒアリングから紐解いていく。

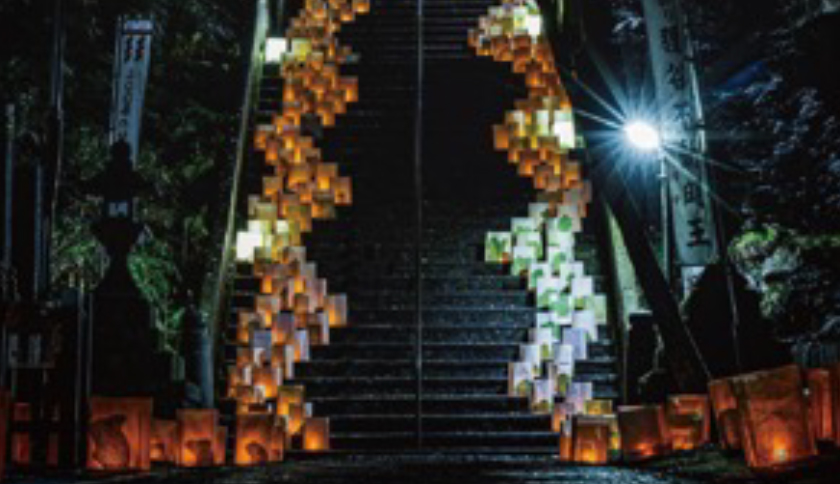

Good Samaritan Club 灯しの森運営チーム 宮田 大樹さん

プロジェクトコンセプト

コロナ渦で観光客が減った京都。活動の場を失った学生観光ガイド団体で、広大な敷地を持つお寺をお借りして、ライトアップを行いました。敷地は自然信仰が強いお寺。自然信仰という日本文化をコンセプトに寺院空間を捉えなおし、得られた情報に基づいて、光だけを道具に空間を表現しました。

今回、全国から16作品の

応募がございました。

2022年10月28日(金)に

最終審査会を行い、

以下の方が受賞しました。

「社会とつながる私のビジョン」

(法人格省略、順不同、敬称略)

田島 則行

千葉工業大学 准教授

テレデザイン 代表

西田 司

オンデザイン

東京理科大学 准教授

馬場 正尊

オープン·エー 代表取締役

建築家

東北芸術工科大学 教授

神田 主税

エコッツェリア協会

3×3 Lab Future 館長

三菱地所

エリアマネジメント企画部 マネージャー

山本 想太郎

山本想太郎設計アトリエ 代表

HEAD研究会 副理事長

名古屋工業大学 伊藤研究室 濱田 紗希さん

プロジェクトコンセプト

自動運転の実用化により車内の使い方が豊かになるだけではなく、自動運転とまちをつなぐ停留所に対してもより豊かな空間のあり方が必要とされています。自動運転が走行する「名駅南」エリアの歩道空間を活用し、「待つ」だけではない「人とひと・人とまち」をつなぐ未来のステーションを提案します。

芝浦工業大学 佐藤 衆和さん

プロジェクトコンセプト

かつて益子の日常に溶け込んでいた煙草乾燥小屋であるベーハ小屋を再生させ活用につなげることを目的とする。益子町に図書館がないことに着目し、図書機能を付加させ建築的再生を試みる。益子の風景に点在しているベーハ小屋を各家々から徒歩圏内に配置した「ベーハ小屋・図書館」として提案する。

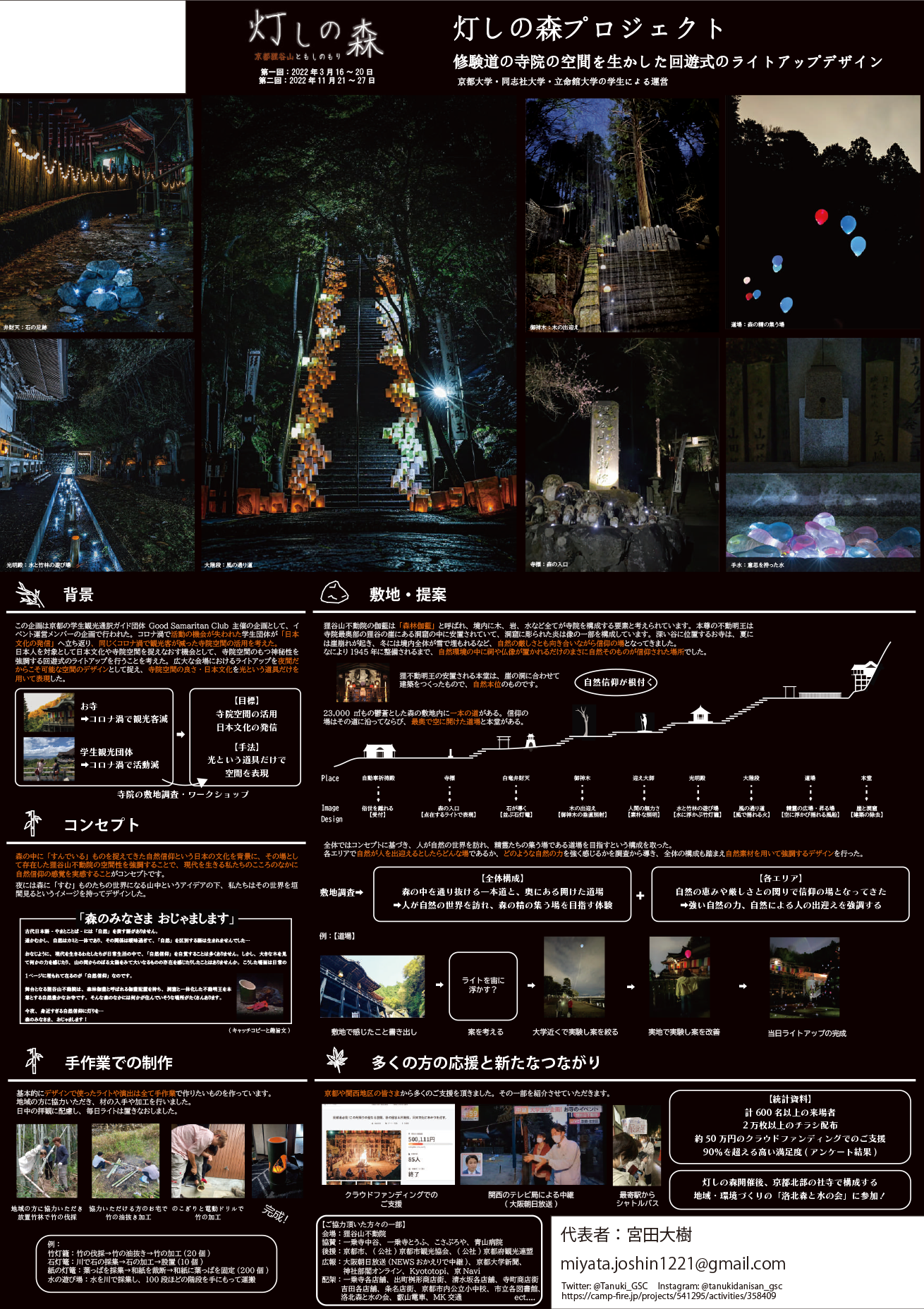

工学院大学·樫原研究室 北村 さくらさんさん

プロジェクトコンセプト

私達は耕作放棄などによって宅地化していく生産緑地に対して農業の簡易的ディテールや知恵を引用し、種を蒔きみんなで育てるような場づくりのビジョンを考えた。第一段階として私達は、貸し農園カフェに農業資材の再解釈をした日除けを計画している。点在する生産緑地にフィットする建築を目指す。

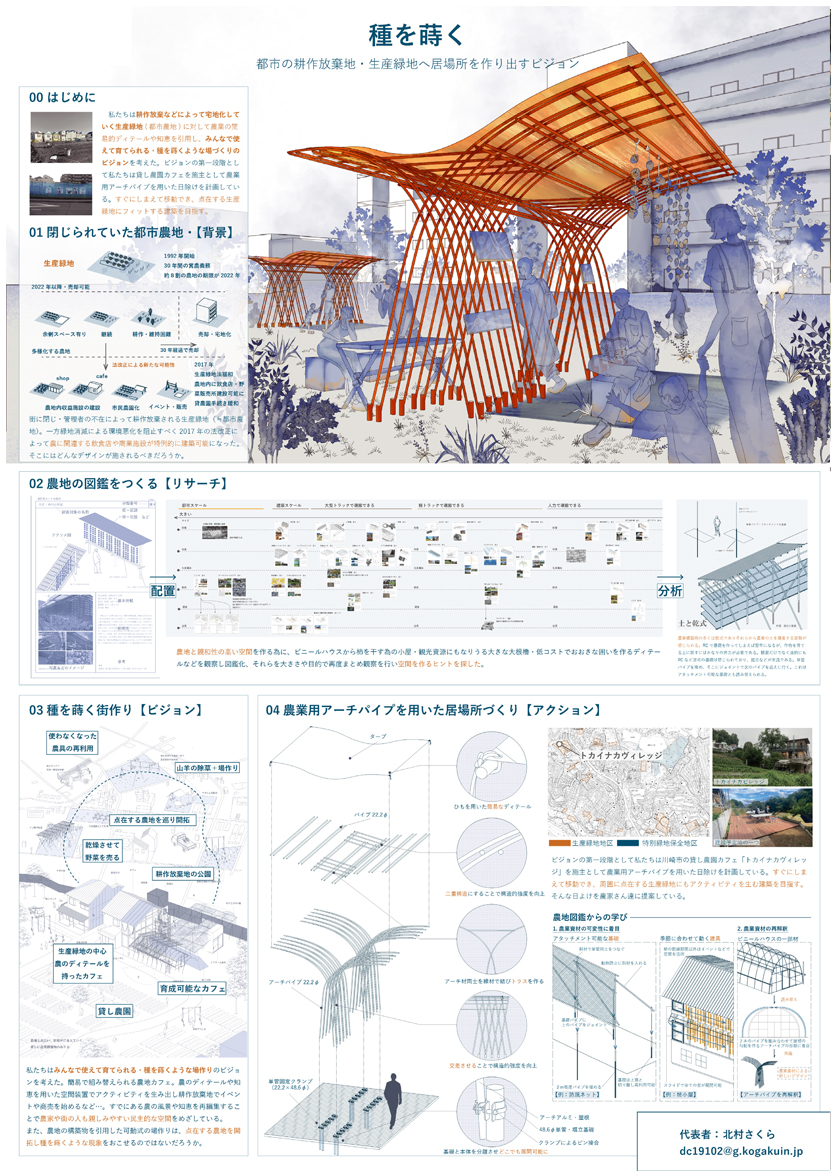

法政大学大学院赤松佳珠子研究室 木嶋 真子さん

プロジェクトコンセプト

10年間つくばで活動を続けていくことで徐々に地域に根付いたものになった。今年のお風呂プロジェクトでは、ものづくりのプロセスに多くの地域の方々と関わっていくことで、コミュニティデザインの可能性を感じた。建築学生が日本の地方都市にできるデザインとは何かを未来へさらに模索していきたい。

関西大学大学院 河合 美楓さん

プロジェクトコンセプト

単身高齢者や、ひとり親世帯、精神障がい者など孤立しやすい人が多く住む浅香山地区において新たな地域コミュニティのプラットフォームとしてエディブルスクールヤードでの活動を、地域住民と関西大学がともに堺エディブルシティヤードとして展開する。その第一歩として活動を支える屋台を制作する。

学生団体 島会議 矢吹 はるひさん

プロジェクトコンセプト

瀬戸内に浮かぶ島「久比」で購入した古民家を再生するという目的だけ決めて、設計、施工、運営、組織づくりまでもをみんなで考えながら実験的に行う創作活動。広島県内のものづくりに熱意のある学生、大学院生、OBやOG、教員と島の住民までもを巻き込んで、時間やお金に囚われず「とことんデザイン」することで「暮らしを取り戻す」ことを試みる。

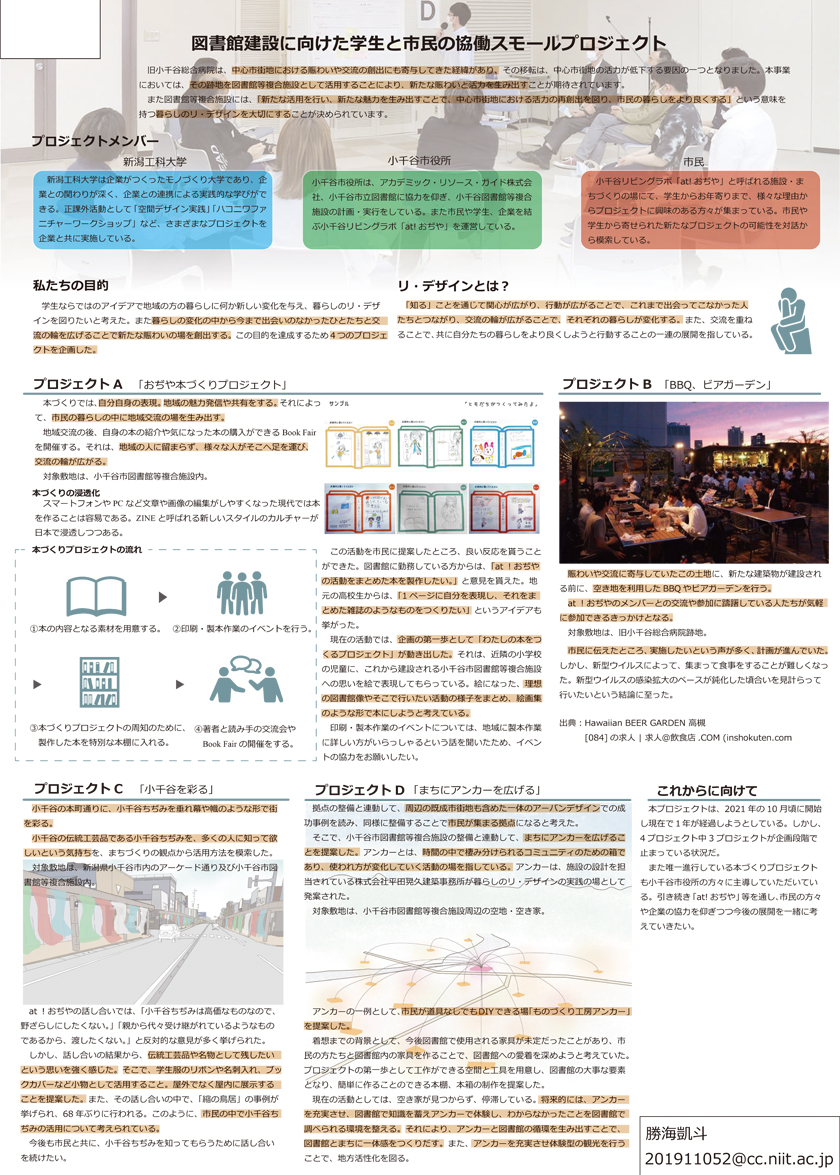

新潟工科大学 勝海 凱斗さん

プロジェクトコンセプト

旧小千谷総合病院は、中心市街地における賑わいや交流の創出にも寄与してきた経緯があり、その移転は、中心市街地の活力が低下する要因の一つとなりました。本事業においては、その跡地を図書館等複合施設として活用することにより、新たな賑わいと活力を生み出すことが期待されています。

また図書館等複合施設には、「新たな活用を行い、新たな魅力を生み出すことで、中心市街地における活力の再創出を図り、市民の暮らしをより良くする」という意味を持つ暮らしのリ・デザインを大切にすることが決められています。

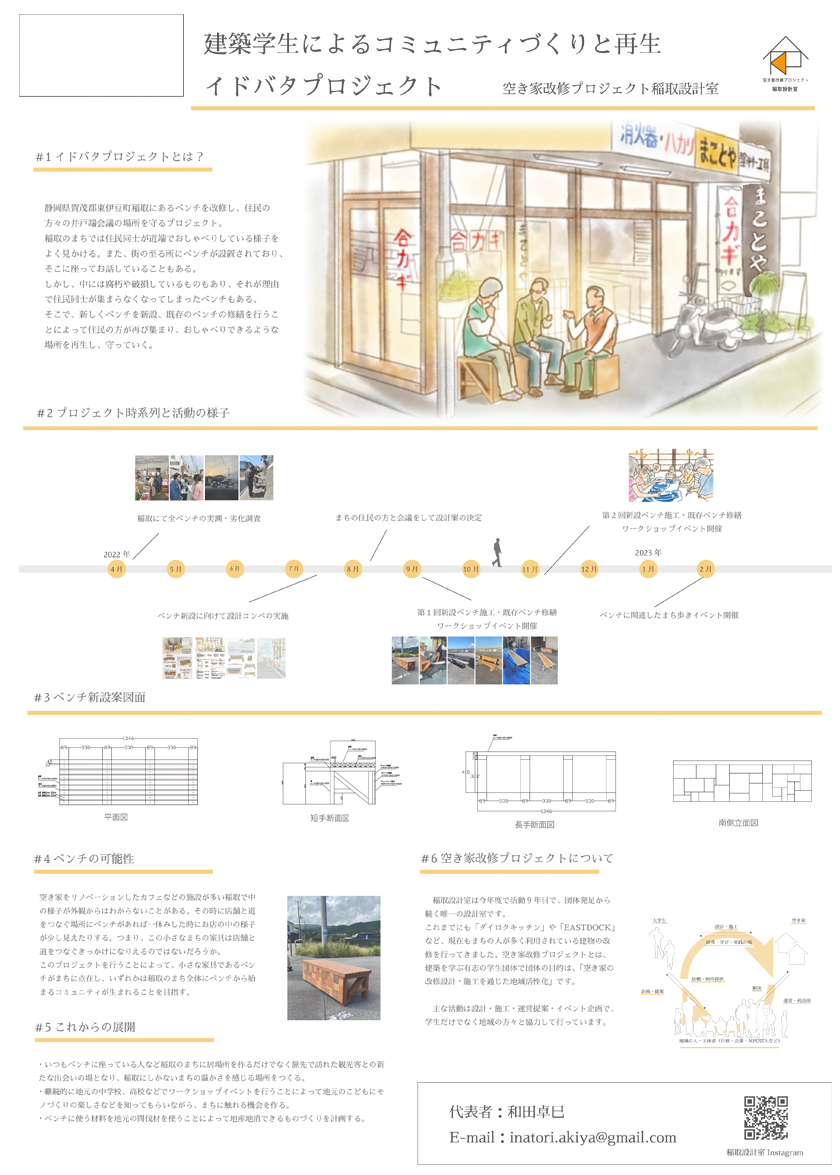

空き家改修プロジェクト稲取設計室 和田 卓巳さん

プロジェクトコンセプト

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取にあるベンチを改修し、住民の方々の井戸端会議の場所を守るプロジェクト。

稲取のまちでは住民同士が道端でおしゃべりしている様子をよく見かける。また、街の至る所にベンチが設置されており、そこに座ってお話していることもある。

しかし、中には腐朽や破損しているものもあり、それが理由で住民同士が集まらなくなってしまったベンチもある。

そこで、新しくベンチを新設、既存のベンチの修繕を行うことによって住民の方が再び集まり、おしゃべりできるような場所を再生し、守っていく。

芝浦工業大学

プロジェクトデザイン研究室 渡辺 佳英さん

プロジェクトコンセプト

自転車を収容するための箱だと捉えることのできる従来の駐車場の形態を変化させるべく、自転車利用が促進される社会での駐輪場の在り方として人々がアクティビティを起こせるような機能を加えて行くことにした。駐輪場が公園利用者同士のコミュニティのハブの役割を担い、かつ公園をもっと気軽に有意義に楽しめるような場所になるよう再設計した。

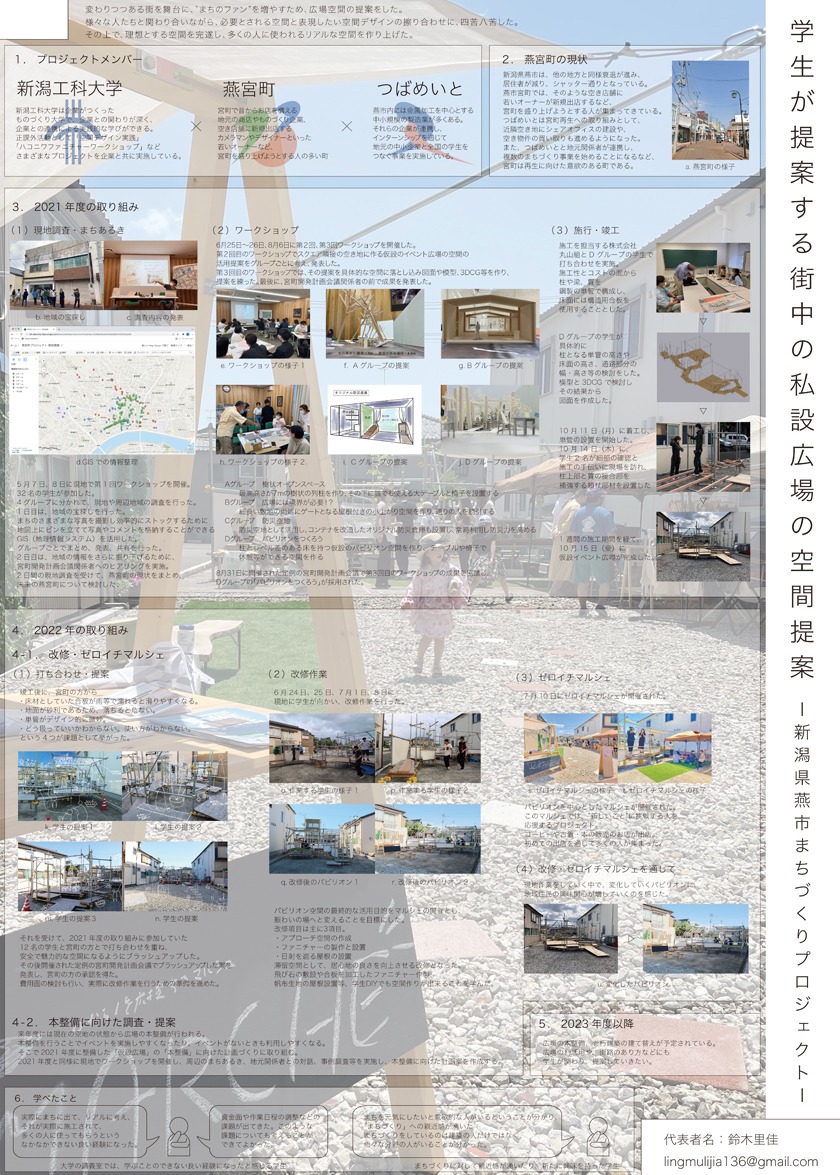

新潟工科大学大学院 鈴木 里佳さん

プロジェクトコンセプト

変わりつつある新潟県燕市宮町という街を舞台に、”まちのファン”を増やすため、学生がその地域の住民・店舗オーナーなど様々な人たちと関わり合いながら、何が必要か、何が求められているのかを考え、実際に使われる広場の空間づくりをするプロジェクト。

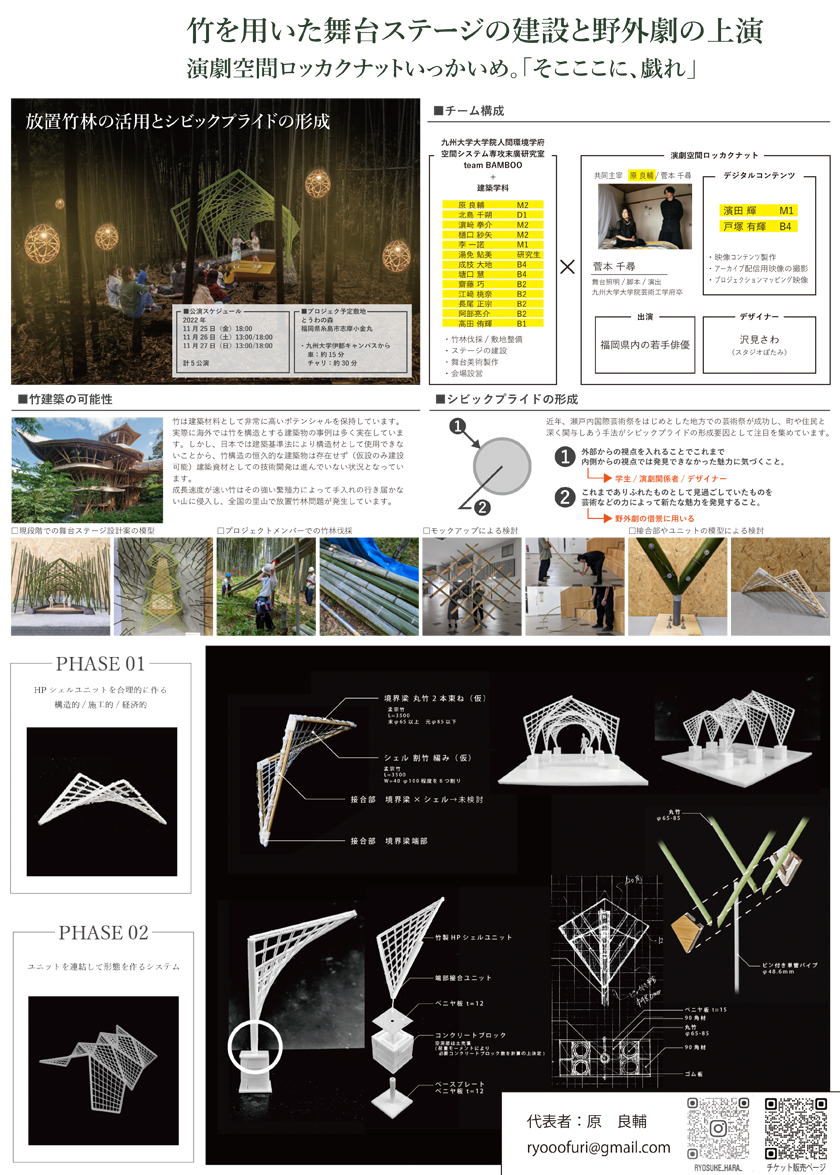

九州大学 Team Bamboo 原 良輔さん

プロジェクトコンセプト

かつて、糸島市・親山地区の産業の中心にあった、可也山。 現在は竹が跋扈し、地域の厄介ものに。 このままで本当にいいの? そこで現地で竹林整備活動を行い、そこで伐採した竹を用いて野外演劇ステージを建設。放置竹林問題の新たな打開策を提示します。