受賞作品 Award-winning works

住宅用安心給電キット

あかりみらい

HV、EV車の充電池やガソリン車のバッテリーを使って住宅に給電するシステム。通常のバッテリーの場合は容量が小さいのであくまで緊急用だが、EV車の大容量バッテリーなら十分実用性がある。災害大国の日本では住宅の基本的な設備と考えられるようになるかも知れない。電気といった基本インフラがなければ建築空間の風景や美もないので、今回の選考テーマ的にも重要である。(松永安光)

アップルゲートセルロース断熱

アップルゲートジャパン

アメリカでの普及率の高い、セルロース断熱材を日本に広めている。セルロースを含んだリサイクル新聞紙を特殊な技法で吹き付ける。ホウ酸と特殊耐火材により防火性能ももっている。また、隙間なく吹き付けられることで通常の断熱材よりも防音性能が高い。高密度に施工できる利点には結露対策もある。原材料が米国新聞紙、リサイクル材料であるのに加えて製品の製造工程そのものもエネルギー効率を考えたエコ素材。有害物質がでない健康建材でもある。このように断熱性能はもちろんのこと、防火性能、防音性能、結露防止、健康・エコ建材である。是非、一度使ってみたい断熱材であると思った。快適な住環境を作るとともに地球環境への配慮もある“美しさ”を持った商品だと思う。(永山祐子)

木十彩 KITOIRO

ウッドワン

苗木から丹念に育てたニュージーパインを使っている。ニュージーパインは反りがなく均質で真っすぐな木目が特徴的。さらに加工時にはその美しい柾目を生かし、浮造り仕上げとしている。そこに今回のKITOIROは名前の通り様々な色が足される。木目が活かされた色味となっており、88色の色さらに様々なパターンもラインナップも揃えている。木にここまで鮮やかな色を木目を殺さずに表現できていることに驚いた。今までは限られた色数の中から選んでいたが、この技術によってパターンも含め自由に木の表現を楽しめるようになる。特にグラデーションシリーズの色の自由なセミオーダーは、以前、木のグラデーション塗装を試そうとしていただけに、とても興味深いと思った。まさに木の特性を活かし”美しさ”を持った商品だと思う。(永山祐子)

アルミニウム吸音 カルム

エヌデーシー販売

アルミニウムを焼結した多孔質の板であり、壁面や天井面の仕上げ材として用いることができる。板厚2~3㎜と薄く、標準寸法は600×1200(600)㎜と大きく、表面テクスチャーにもバリエーションがある。有孔ボードなどと同様に、背後の空気層やグラスウールの併用によって吸音するものであり、背後の状態や間隔をきちんと計画すれば狙った吸音特性を得ることができる。現状、吸音性能が求められる部位に用いることができる建材は非常に限定されているのだが、この製品はアルミニウムの耐久性や高級感を伴った意匠という新しい選択肢をそこにもたらすことで、建築空間デザインの可能性を広げるものとして評価したい。設置のためのビスなどが意匠に影響するため、今後、美しく設置できる方法が用意されることにも期待したい。(山本想太郎)

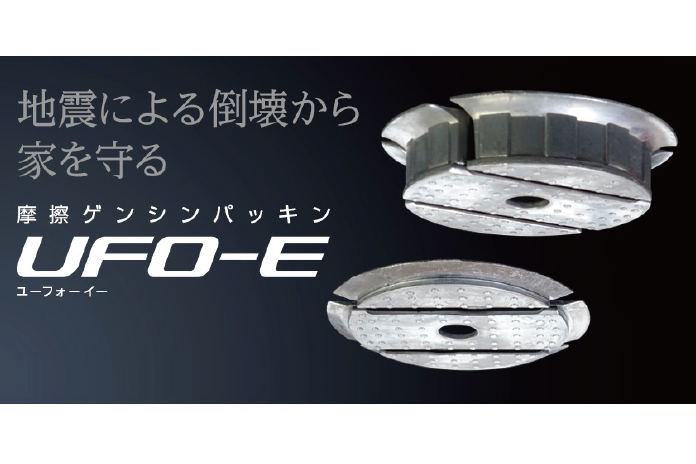

摩擦ゲンシンパッキンUFO-E

SMRC・岡田工業

木造住宅の基礎パッキンをこの製品にするだけで、地震時には金属の摩擦抵抗によって揺れを軽減することができる。「減震」というように免震や制震のような本格的な地震対策とまではいかないが、一定の効果は期待できる。なによりも基礎パッキンとアンカーボルトを変えるだけなので、工期やコストに大きな影響なく採用することができる。地震大国である日本において、耐震(=壊れない)という概念を超え、揺れを低減して内部の人や物を守るという地震対策は、建築の基本性能となっていくべきである。そして都市の風景を安全に保つためには、多くの建築にそのような意識が反映されていくことこそが重要となる。ゆえに、比較的簡単に採用可能なこのような技術のもつ可能性は積極的に評価したい。(山本想太郎)

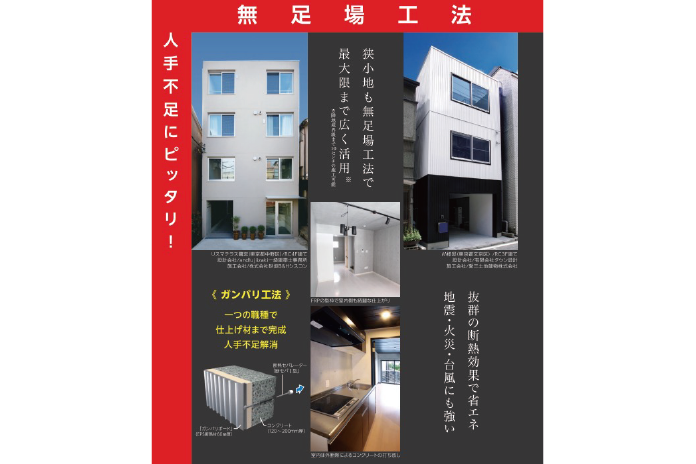

鉄筋コンクリート乾式外断熱「ガンバリ工法」

元日マテール

都市の狭小地に建つ建築では、施工時の足場のためのスペースを確保する必要によって、敷地境界からの後退距離を決定せざるをえないことも多い。そのような場合に、足場を用いず内側から外断熱の打ち捨て型枠を建て込めるという工法は、一回り大きな内部空間を造れる可能性にも直結する。打ち捨て型枠工法では型枠のジョイント部の処理が重要となるのだが、このガンバリ工法はジョイントを嵌合し、セパレーターによってその部分を固定するという仕組みで、外部側からのシール施工をなくしている。このようなところに長く屋根葺きを追求してきたメーカーならではの技術が活かされているのだろう。施工職種が少なくなることによる工期・コストの合理化や外観の意匠性なども含め、多くの可能性が感じられる工法である。(山本想太郎)

エレベーター用デザイン保護シート

クリーンテックス・ジャパン

エレベーターの内壁は、ほとんど常に何らかの保護材で覆われていて、その裏に隠れた本来の仕上げを目にする機会は実は少ない。グレーの薄汚れたフェルトやプラ段のカバーが、事実上、我々の上下移動時に目する「生活景」となってしまっているのである。この現実への気づきが商品開発の原点にあり、その視点をまずは高く評価したい。

この前提事実に立って、グレーのフェルトやプラ段に代わる「好ましい」内装保護材として絨毯地のシートが提案されている。クリーニングに出すことこともできるだろうし、あるいは季節によってパターンを変えることもできるのだろう。日常の生活景を豊かにする提案である。(原田真宏)

まちかどシート

新建新聞社

都市風景の何パーセントかは工事の仮囲いである。とはいえ中小の工務店は現場の外観美観などということは、言われなければ気づきもしないだろう。そのような工務店を対象とする「新建ハウジング」を発行する同社が、そこにこのような高度なデザイン性をもたらそうとする試みは、都市景観上意義がある。選考員の1人原田さんからは「その土地の鳥や植物の図鑑のような機能があると面白いかも」という提案もあった。(松永安光)

ティ・バランス

ティ・カトウ

ガタガタと座りの悪いテーブルや椅子は、それだけでかなりストレス・フルなものである。これも大きな一因として、「平滑な床」はある種の絶対条件となり、不陸はあっても味わい深いピンコロ石や割肌の石、敷瓦などは日常風景から排除されてきた。しかしこの商品はガタガタとした自然素材の床などはもろともしない。硬度の高い低反発クッションのような機構が凹凸を吸収し、床材に関わらず、椅子やテーブルを安定させてしまうのである。こういったちょっとした工夫の蓄積が街に「好ましい素材感」を取り戻していくのであろう。ツルピカ化しがちな街へのカウンターとして評価したい。(原田真宏)

NALEXIBLE 天然石シート

ユータック

以前から石シートの存在を知っていて、その時からいつか利用したい材料の一つであった。薄いシートになっていることで軽く、自由にカットでき、薄いことで曲げることもできる。今まで条件的に難しかった場所、軽く作りたい家具や、曲線のある自由な形状の家具など天然石の表情を自由に活かした使い方が可能になる。内装では石貼り重量が軽くなることによって建築の構造負担も減る。以前よりもさらに石の種類、そしてコンクリートや金属板など新しいシリーズもラインナップされた。薄さを活かした透けるタイプのシートもあって、照明との組み合わせで光の表現も自由である。石の表現を広げ“美しさ”を生み出す商品だと思う。(永山祐子)

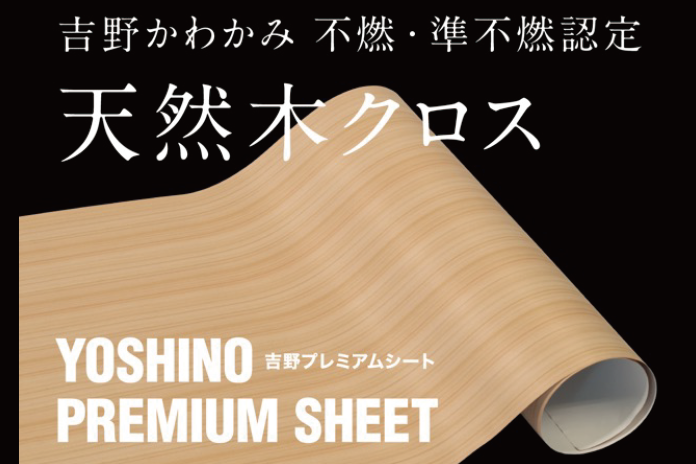

吉野プレミアムシート

吉野杉木口スリットパネル

吉野かわかみ社中

日本の最高品質の材木として名高い「吉野杉・檜」。その山林は地元林業業者によって細やかに管理され、生業を含めて吉野らしい地域景観を形作ってきた。しかし近年の、和風建築はもとより、和室までもが減少しつつある住宅事情を背景として、吉野らしい地域景観の存続も危ぶまれている。この「突き板」単体の商品は吉野杉・檜の購買層を拡大するものであり、人々にこの国の育んできた最高品質の杉・檜材の良さを思い起こさせ、同時に吉野の地域景観を維持することに貢献するだろう。建材と景観形成の連環を示す好例である。(原田真宏)